【2025年1月】投資信託買付実績 米国株式(S&P500)

当ブログでは、僕の資産形成に関する考え方や節約方法など、資産形成を推し進めていく上での考えを発信しています。その発信の一環として、僕自身の備忘録も含め、投資信託や株式の購入履歴を月毎に公開をしています。

2024年3月から公開しており、これからも継続的に公開していければと思っています。公開開始から早いもので10ヶ月が経過してしまいました。

なお、以前公開した記事で、米国株に集中投資を行なっており、基本的にはS&P500のみを信念を持って買い付けています。

僕が米国投資信託のみを買い付ける理由は、「僕が投資において米国株を買い続ける理由」でご確認いただければと思います!

【2025年1月】米国市場の動向

2025年1月の米国株式市場は、月初にレジャー関連やハイテク、電力セクターが市場を牽引し、上昇基調を示しました。しかし、中旬に中国のAIスタートアップであるDeepSeekの台頭により、NVIDIAなどの半導体関連株が急落し、市場に混乱が生じました。さらに、トランプ大統領の就任に伴い、カナダ、メキシコ、中国に対する関税措置が発表され、国際貿易戦争への懸念が高まりました。これらの要因で市場のボラティリティが増加しましたが、ヘッジファンドやシステマティックな投資戦略を採用するファンドは、堅調なパフォーマンスを記録しました。

一方、米国債券市場では、10年国債利回りが月初に製造業の景況感改善や堅調な雇用統計を背景に上昇しました。しかし、月末に発表された12月の製造業受注が予想を下回り、経済成長の減速懸念が浮上したことで、10年および30年国債利回りは2025年の最低水準まで低下しました。 また、トランプ政権の関税政策やFRBの金利政策に対する不透明感から、投資家は長期債の購入を控え、短期債への投資を増やす動きが見られました。

為替市場では、日銀が政策金利の引き上げを行ったものの、米ドルは堅調な米国経済指標やFRBの利下げペース鈍化観測を背景に、円に対して強含みで推移しました。 一方、トランプ大統領の関税政策により、貿易摩擦への懸念が高まり、主要通貨に対する米ドルの動きに影響を与えました。

2025年のアメリカ市場は引き続き成長が見込まれています。一方で投資家は、適切なバランスを保ちながら市場の動向を注視する必要があります。

主な統計値

- S&P 500: 2025年1月31日時点で、S&P500種株価指数は6,040.53ポイントでした。 前年同日(2024年1月24日)の終値は約4,500ポイントであり、前年同日比で約35.6%の上昇となります。年初(2025年1月2日)の始値は約5,900ポイントで、年初来では約2.3%の上昇です。

- 10年米国債: 2025年1月24日時点で、10年米国債利回りは4.62%でした。 前年同日(2024年1月24日)の利回りは約3.5%で、約1.12ポイントの上昇です。年初(2025年1月2日)の利回りは約4.5%で、年初来では約0.12ポイントの上昇となります。

- WTI原油価格: 2025年1月のWTI原油価格は、1バレルあたり約79ドルまで上昇しました。 前年同月(2024年1月)の平均価格は約70ドルで、約12.9%の上昇です。年初(2025年1月2日)の価格は約75ドルで、年初来では約5.3%の上昇となります。

- 国内総生産(GDP): 2024年第4四半期の実質GDP成長率は前期比年率2.3%でした。 前年同期(2023年第4四半期)の成長率は約2.0%で、約0.3ポイントの上昇です。

- 失業率: 2024年12月の失業率は4.1%でした。 前年同月(2023年12月)の失業率は約3.9%で、約0.2ポイントの上昇です。年初(2024年1月)の失業率は約3.7%で、年初来では約0.4ポイントの上昇となります。

- 消費者物価指数(CPI): 2024年12月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で+2.9%の上昇でした。 前年同月(2023年12月)の上昇率は約2.3%で、約0.6ポイントの上昇です。年初(2024年1月)の上昇率は約2.5%で、年初来では約0.4ポイントの上昇となります。

- 生産者物価指数(PPI): 2024年12月の生産者物価指数(PPI)は前年同月比で+3.3%の上昇でした。 前年同月(2023年12月)の上昇率は約2.8%で、約0.5ポイントの上昇です。年初(2024年1月)の上昇率は約3.0%で、年初来では約0.3ポイントの上昇となります。

- 小売売上: 2024年12月の小売売上高は前月比+0.4%の増加でした。 前年同月(2023年12月)の前月比増加率は約+0.6%で、約0.2ポイントの減速です。

2024年12月の米国経済は、金融政策の動向や国際情勢の影響を受けながらも、全体的に安定した推移を見せました。

2025年1月の米国経済は、堅調な株式市場、金利の上昇基調、そして物価の安定した推移が特徴的な月となった。S&P500指数は月末に6,100ポイントを超え、前年同月比で35.6%の上昇、年初来でも約3.4%の上昇を記録した。特にレジャー関連やハイテク、電力セクターが市場を牽引し、投資家のリスク選好姿勢が継続していることが示された。一方で、半導体関連銘柄の急落や、トランプ政権による関税政策の発表が市場のボラティリティを高める要因となった。

債券市場では、10年米国債利回りが4.62%まで上昇し、前年同月比で約1.12ポイント、年初来で0.12ポイントの上昇となった。経済指標が予想を上回る結果となったことで、FRBの利下げ観測はやや後退し、債券市場では長期金利の上昇圧力が強まった。ただし、月末に発表された12月の製造業受注が低調だったことが影響し、長期債利回りの低下を引き起こす場面もあった。

エネルギー市場では、WTI原油価格が1バレルあたり約79ドルに達し、前年同月比で12.9%の上昇、年初来で5.3%の上昇を記録した。中東情勢の緊張や、中国の経済回復期待が原油価格を押し上げる要因となった。これにより、エネルギー関連銘柄の上昇が株式市場の追い風となった。

マクロ経済指標では、2024年第4四半期の実質GDP成長率は前期比年率2.3%と、前年同期比で0.3ポイントの上昇となり、堅調な成長が続いていることを示した。ただし、12月の小売売上高は前月比+0.4%と、前年同月の+0.6%から鈍化し、消費の勢いにやや陰りが見られる。

労働市場は依然として堅調だが、失業率は4.1%と前年同月比で0.2ポイント、年初来で0.4ポイントの上昇となった。これは、一部の企業のリストラや、新たな雇用創出ペースの鈍化を反映している可能性がある。一方で、インフレ指標は落ち着きを見せ、12月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比+2.9%、生産者物価指数(PPI)は+3.3%と、前年より若干の上昇にとどまった。

全体として、2025年1月の米国経済は、株式市場の力強い上昇、債券市場の金利上昇、エネルギー価格の高騰が特徴的な月だった。FRBの金融政策に対する市場の見方は分かれるものの、経済成長は引き続き堅調で、インフレも抑制されつつある。今後の焦点は、FRBの利下げのタイミングや、トランプ政権の政策が市場に与える影響に移ることとなる。

【2025年1月】投資信託買付実績 楽天S&P500と楽天・NASDAQ100

主な米国市場を振り返ったところで、僕の2025年1月期の投資信託買付情報を公開します。このブログでは、普通のサラリーマンが節約に励み、投資信託を購入し資産形成に励むという趣旨のもので同じような境遇の方の励みになれば幸いですし、投資家諸先輩の方々にはぜひアドバイスをいただければと思っています。

今後、僕の資産形成がどのようになっていくのかも併せて見守っていただければと思います。

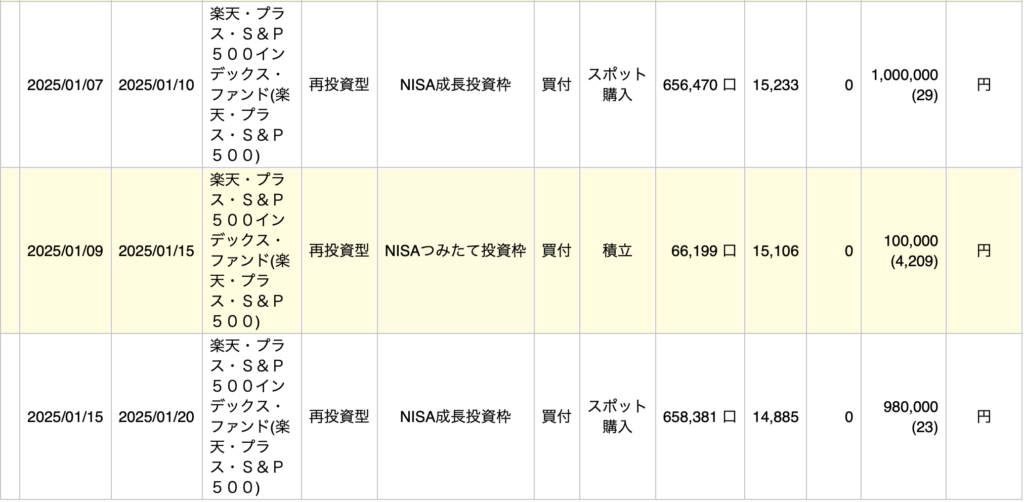

2025年1月期の買い付けは、新NISAの積立投資枠にて楽天プラスS&P500インデックスファンドを10万円分と年初一括購入としてNISA成長投資枠で198万円分の買い付けで先月は合計208万円と、継続的に買い進める事ができました。

2025年も淡々と積立を継続していく予定です。

まとめ

2025年から、これまで積立投資をしていたeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)から、楽天・S&P500(楽天・プラスS&P500)に変更しました。

変更の理由

主な理由は以下の2点です。

1. 信託報酬(手数料)の低さ

楽天・S&P500は信託報酬が業界最低水準に抑えられており、コスト面でより有利です。

2. 楽天ポイントの付与

楽天証券で積立投資を行うと、投資残高に応じて楽天ポイントが付与されるため、長期的なリターンを考えた際にメリットがあります。

eMAXIS Slimとの違い

両者ともS&P500指数に連動する投資信託であり、基本的な運用方針や構成銘柄は変わりません。しかし、楽天・S&P500のほうが手数料面でわずかに有利であり、楽天ポイントの付与という特典も加わるため、より効率的に資産形成を進められると判断しました。

今後もコストやサービス面を比較しながら、最適な投資信託を選んでいきたいと思います。

eMAXIS Slim S&P500に加え楽天S &P500、楽天NASDAQ100に特化したポートフォリオとなっており、合計で208万円を買い付けた結果となりました。満足のいく買い付けです。

引き続き、相場の上下に一喜一憂することなく、継続的に購入を続けることで世界経済の成長の恩恵に預かることができればと思っています。