夏休みは、子どもたちにとって特別な時間です。この時間をどう過ごすかは、子どもの成長に大きな影響を与えます。しかし、保育園に通う息子には夏休みという概念がまだ存在しません。そんな中でも息子の5歳の夏が少しでも思い出に残るようにと毎週末の休みにはキャンプ場や里山、自然の中へ一緒に繰り出し、共に大自然を楽しむことにしています。これは、自然の中での体験は、子どもたちの健全な心を育むうえで非常に重要であると考えるためです。

以前の記事では、仕事と子供たちとの時間に関するバランスを書きましたが、この記事では、僕が5歳の息子と一緒に過ごす夏休みの過ごし方として、里山や川での生き物採集を通じて、自然の素晴らしさとその中で育まれる感性について考えたいと思います。

カブトムシたちの採集 – 森の王者との出会い

カブトムシは、夏の夜の象徴的な存在です。息子と一緒に里山の森へと足を運び、夜の静けさの中でカブトムシを探す体験は、息子にとって忘れられない思い出となるでしょう。カブトムシの生態について学びながら、その力強さと美しさに触れることが、自然への敬意と好奇心を育てます。

カブトムシ

カブトムシは、夏の夜に活動する代表的な昆虫で、その力強い姿と戦うような動きが子どもたちに大人気です。成虫は木の樹液を好み、その樹液に集まる姿をよく見かけます。飼育は比較的容易で、ゼリー状の餌を与え、湿度を保った飼育ケースで飼うのが一般的です。

昨年はカブトムシの当たり年だったのか、大量に捕まえることができたのですが、今年はタイミングが合わずほぼ捕まえられずメスを5、6匹程度しか捕まえることができませんでした。

自然で捕まえたカブトのメスはすでに産卵できることが多いのでこれらの個体を使って幼虫を育てていきたいと思っています。

なお、僕は毎年ダイソーでプラケースとヤシガラマット、昆虫ゼリーを複数購入し、夏大量に捕獲されるカブトムシたちを飼育しています。ちなみに夏になるとすぐ売り切れるので早めの購入がおすすめです。

ノコギリクワガタ

ノコギリクワガタは、その名前の通り、鋸(のこぎり)のような形状の大顎が特徴的です。樹液を吸いに木に集まることが多く、力強さと威厳のある姿で人気があります。飼育は、湿度管理が重要で、通気性の良い環境を好みます。

今年は昨年と比較し、ノコギリクワガタの当たり年でした。探す場所を変えたこともあってか、大小様々な歯種のサイズのノコギリクワガタを捕まえることができました。

コクワガタ

コクワガタは、クワガタムシの中でも比較的小型で、丈夫な種です。採集もしやすく、飼育も簡単なため、初心者におすすめのクワガタムシです。温度や湿度に比較的寛容で、飼育ケースの管理も手軽に行えます。また上手に飼育してあげると成虫の姿で越冬し、翌年の夏にもまた一緒に過ごすことができます。

ヒラタクワガタ

ヒラタクワガタは、平らな体型が特徴で、他のクワガタムシに比べて攻撃的な性格を持っています。森林や公園で見つけることができ、飼育は湿度が高めの環境を好みます。餌やりはカブトムシ同様、ゼリー状の餌が適しています。ヒラタクワガタもコクワガタ同様、成虫の姿で越冬し、長い時は5年ほど生きることもあります。

ヒラタクワガタに関しては、僕が幼少期の頃も含め今まで捕まえたことがなかったのですが、今年は息子との本格的なカブクワ採集に力を入れたということもあり、なんとたくさんのヒラタクワガタを発見することができました。

オオクワガタ

オオクワガタは、クワガタムシの中でも非常に人気が高く、大型で力強い姿が魅力です。しかし、住んでいる地域付近では残念ながら見つけることができませんでした。来年は山へ行って、リベンジしたいと思っています。飼育は、温度や湿度の管理が重要で、特に幼虫期間中の管理がポイントです。

ミヤマクワガタ

ミヤマクワガタは、その特徴的な大顎と力強い姿で人気がありますが、寒冷な山間部を好むため、住んでいる場所では見つけることができませんでした。オオクワガタ同様、来年は山での採集を計画しています。飼育は難易度が高く、特に湿度の管理が難しいですが、その分、成功したときの喜びも大きいです。

まとめ

近所の里山の森では、多くの昆虫たちとの出会いがありましたが、オオクワガタとミヤマクワガタは採集できませんでした。来年は、さらに奥深い山へと足を運び、リベンジを果たしたいと考えています。息子と共に昆虫たちとのふれあいを通じて、自然への敬意と好奇心を育てることができました。

バッタとカマキリの観察 – 野原での冒険

昼間の野原や河川敷では、バッタやカマキリが子どもたちを待っています。バッタの跳躍力やカマキリの鋭い動きに息子は興味津々です。ここでは、バッタやカマキリの観察を通じて、生き物たちの生存戦略や自然の仕組みを学びます。また、自分の手で捕まえることで、息子の探究心や達成感を刺激します。

トノサマバッタ

トノサマバッタは、日本全国に広く分布しており、特に河川敷の草原でよく見かけます。大きな体と強力な跳躍力が特徴で、息子が追いかけているときも、その飛び方に驚かされました。トノサマバッタは、開けた草地を好み、バッタの中でも観察しやすい種類です。

ショウリョウバッタ

ショウリョウバッタは、その細長い体と長い後ろ足が特徴です。こちらも草地でよく見られ、息子と一緒に捕まえるのに最適なバッタです。ショウリョウバッタは、ゆっくりとした動きで比較的簡単に捕まえることができるため、小さな子どもにも楽しめます。

イナゴ

イナゴは、稲作地帯だけでなく、河川敷の草地でも見られるバッタの一種です。小型であるため見つけにくいこともありますが、その群れを見つけたときの興奮は格別です。息子と一緒にイナゴを見つけることで、昆虫たちがどのように集団で生活しているのかを学ぶ良い機会となりました。

カマキリ

バッタの他に、河川敷で見つけやすいのがカマキリです。特にオオカマキリは、威厳ある姿で息子を魅了しました。カマキリの鋭い動きや、狩りをする姿を観察することで、自然界の厳しさや生命の営みについて考えるきっかけとなりました。

アオマツムシ

今夏見つけたバッタの中で少し珍しかったのが、アオマツムシです。

アオマツムシは、その独特な鳴き声で知られる昆虫です。初秋の夕方、息子と一緒に川沿いを歩いていると、どこからともなく美しい音色が聞こえてきました。その音の正体を探す中で、アオマツムシが鳴いている木を見つけたのです。息子はその鳴き声に耳を澄ませながら、アオマツムシの姿を探すことに夢中になりました。

アオマツムシは、元々東南アジア原産の外来種ですが、今では日本の夏から秋にかけて広く見られるようになっています。緑色の体と、鳴くために特殊な形をした翅が特徴で、その鳴き声は「リリリリリ」という心地よい音色です。

まとめ

河川敷の草地には、多くのバッタやカマキリが生息しており、息子と一緒にその生態を観察することができました。これらの昆虫たちとのふれあいを通じて、息子は自然の多様性や生物の生きる力を学び、探究心を育むことができました。親子での昆虫採集は、自然への理解を深めるとともに、子どもたちの成長にも大きな役割を果たしています。

川での水生生物採集 – 流れの中で見つける小さな生命

川に足を運び、水生生物を探す時間は、息子にとって特別な冒険です。魚、エビ、カニなどの小さな生命を捕まえることで、水の中に広がる未知の世界に触れることができます。川遊びを通じて、息子は自然の多様性と、その中で生きる生物たちのつながりを感じることができます。

ナマズ

ナマズは、日本の川や池に広く分布している淡水魚で、特に夜行性であるため、夕方以降に活動が活発になります。息子と一緒に川の浅瀬や淵でナマズを探すのは、まるで宝探しのような体験でした。ナマズは、ゆったりとした泳ぎ方が特徴で、その独特な体型が子どもたちにとって興味深い観察対象です。

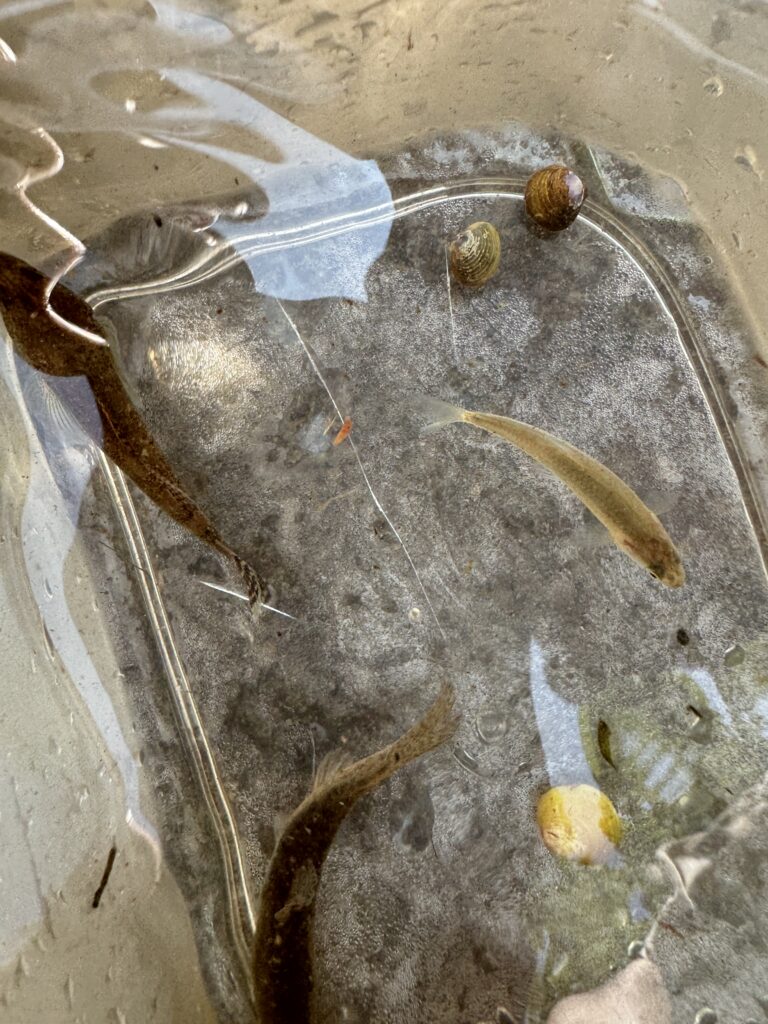

ホトケドジョウ

ホトケドジョウは、その名前の通り、仏様のような平和な顔つきをしたドジョウの一種です。川底に静かに潜んでいることが多く、見つけるのは少し難しいですが、息子が一生懸命に探して捕まえ、僕がその生き物レア度を教えてあげるととても誇らしそうにしていました。ホトケドジョウを飼育する際は、砂や泥のある環境を整えてあげると、自然な姿を観察することができますが、飼育は非常に難しく、適切な低水温や適切な流れを作り出してあげないとすぐに弱ってしまいます。(写真下ですが、顔が見切れちゃっていますね。。。)

ザリガニ

ザリガニは、川の石や草陰に隠れていることが多く、特に子どもたちに人気のある水生生物です。息子と一緒に石をひっくり返してザリガニを探すと、その力強い爪で威嚇する姿に驚かされました。ザリガニは比較的飼育が簡単で、適切な環境を整えれば自宅でも長く観察できます。

スッポン

スッポンは、川や沼に生息する大型の水生生物で、その平らな甲羅と鋭い爪が特徴です。息子と一緒に川でガサガサをした時に網に入ったときのはめちゃくちゃテンションが上がったものでした。スッポンは亀と違って甲羅の骨の表面に皮膚があり、すぐに傷ついてしますため慎重に扱う必要があります。またその力強い噛む力は「雷がなるまで離さない」などといった迷信もあり、注意が必要ですが、観察する価値のある生き物です。

ホタル

川辺の夜を照らすホタルは、今の東京では少し珍しい存在ですが、近所の水域には夜になると蛍が出現します。今夏は一緒に見ることはできませんでしたが、もう少し息子が大きくなり夜起きていられるようになったら、一緒にほらつを見にいきたいと思っています。

まとめ

川での水生生物採集は、息子にとって特別な体験となりました。川に生息する生き物たちは、私たちが普段目にすることのない小さな世界を見せてくれます。息子と一緒にその世界を探索し、さまざまな生き物を見つけることで、自然の豊かさと命の大切さを改めて感じることができました。親子での川遊びは、自然を学び、楽しむ絶好の機会です。

一方で、川遊びには楽しいだけでなく、危険も伴います。そのため、息子には「川へは絶対に一人で行かない」という基本的なルールをしっかりと教えています。特に、川の流れが速くなったり、水深が急に深くなったりする場所では、大人の目が行き届かないと大変危険です。

また、雨が降った後や大雨の予報がある日には、川の増水や流れの急変に注意が必要であることも伝えています。息子が少しでも危険を感じたときは、すぐに川から離れることが大切であることを繰り返し教えました。私たちは、川遊びを安全に楽しむために、いつも万全の準備を整えています。

具体的には、必ずライフジャケットを着用させたり、足元に注意して滑りやすい石の上では歩かないようにしたりするなど、息子が川での危険をしっかりと理解し、安全に遊べるよう心がけています。このように、自然の中での遊びは、命の大切さや自然の力を学ぶ機会であると同時に、その中で自分を守る方法を教える大切な時間でもあります。

親子で楽しく過ごすことが何より大切ですが、安全が第一です。自然と触れ合う楽しさを感じながら、息子が成長していく姿を見ることは、私にとっても貴重な経験です。これからも、自然と共に学び、遊ぶ時間を大切にしていきたいと思います。

自然の中で育まれる心 – 自然体験がもたらすもの

自然の中での体験は、単なる遊び以上の価値があります。息子は、生き物たちとのふれあいを通じて、生命の大切さや自然への感謝の気持ちを育てます。また、親子で一緒に過ごす時間が、絆を深め、息子の心の安定にも寄与します。

最近の気候変動の影響により、夏の暑さは年々厳しくなっています。息子と外で遊ぶ際にも、この暑さには十分な注意が必要です。しかし、室内でゲームをするだけの時間よりも、自然の中で体を動かし、自然と触れ合うことは、子どもにとって非常に健全な遊びです。

暑い日中は河川敷や森の木陰で、川の水を使って涼を取りながら遊ぶことで、体温を調節しつつ自然と触れ合うことができます。また、早朝や夕方の涼しい時間帯に里山を散策することで、息子は日常では見られない昆虫や植物に出会い、その生態を学ぶことができます。

もちろん自宅でのゲームやYouTube鑑賞も魅力的で、現代の子どもたちにとって欠かせない楽しみの一つかもしれませんが、実際に手足を使って自然と触れ合うことで得られる感覚や発見は、デジタルな世界では決して得られないものです。例えば、川でザリガニを見つけたときの驚きや、タマムシを見つけ追いかけたときの感動は、息子の記憶に深く刻まれるでしょう。

さらに、自然の中での活動は、体力の向上やストレスの軽減にも効果があります。息子が元気に走り回り、昆虫を追いかける姿を見ると、その純粋な喜びとエネルギーに親としても元気をもらいます。また、自然の中での体験は、心の落ち着きや集中力を養うことにも繋がります。

このように、暑い夏の日々を自然の中で過ごすことで、息子は身体的にも精神的にも成長していくのです。自然の中で遊ぶことは、ただのレクリエーションではなく、子どもの成長に欠かせない重要な要素であると感じています。

夏休みを通じて学んだこと

夏休みが終わる頃、息子の目には、自然の中で得た多くの発見と感動が残っています。自然体験は、息子にとって貴重な財産となり、これからの成長の糧となるでしょう。親としても、息子と一緒に過ごしたこの時間が、彼の成長にとってどれほど価値のあるものであったかを実感しました。この夏の思い出を胸に、また新たな冒険を楽しみにしたいと思います。